|

为响应国家 “三下乡” 号召,推动教育事业发展,助力乡村振兴与两岸融合,6月29日至7月6日,集美大学“寻光华安”实践队一行20余名师生奔赴漳州华安,开启为期8天的社会实践。这支由语文、数学、英语、物理、化学、美术、音乐等多学科师范专业学生组成的队伍,充分发挥专业特长,精心打造特色课堂,在乡土校园里书写知识传递与心灵共鸣的青春篇章。

图为实践队员与学生合照

思政课堂铸魂:传承红色基因,厚植家国情怀

图为实践队员带领学生训练

图为升旗仪式

7 月 4 日清晨,华安五中操场上,一场庄严的升旗仪式开启思政课堂。实践队的退伍大学生士兵仅用数日,便带领学生仪仗队完成高强度训练 —— 烈日下反复打磨队列动作,汗水浸透了衣衫,却丝毫没有减退同学们护卫国旗的热忱。当国歌奏响,仪仗队迈着铿锵有力的步伐护送五星红旗冉冉升起,以青春的身姿诠释对国旗的无限敬重,为国防教育写下生动注脚。

图为国防教育课堂

图为实践队退伍大学生士兵与学生合照

升旗仪式结束后,退伍大学生士兵带来的 “迷彩青春,强国有我” 主题讲座掀起另一阵热潮。他们用通俗易懂的语言详细解析了陆军、海军、空军、火箭军的职能使命,辅以集美大学退伍学子的军训视频,让 “迷彩力量” 变得可触可感。随后,他们又以亲身经历讲述军营故事:夜巡时的紧张氛围、战友在边境搏斗的英勇事迹,以及“宁可向前十步死,绝不后退半步生””的担当精神,让同学们读懂了岁月静好的背后,是强大的国防在默默守护。从升旗礼的庄严肃穆,到军种科普的生动有趣;从军营故事的震撼人心,到退伍学子的榜样力量,这堂思政课以 “沉浸式” 体验传承红色基因,让家国情怀与国防意识在学子心中深深扎根。

英语课堂传声:双语讲好中国故事,传播闽南非遗之美

图为学生录制土楼英语讲解视频

“用英语说土楼,让世界听闽南。”在英语课堂,实践队教师将本土非遗文化与语言教学深度融合,以用英语讲好中国故事为核心,带领学生开启了一场特别的文化之旅。授课教师以华安土楼为聚焦点,通过 “双语对照” 解析圆形楼体、夯土墙等特色词汇;结合土楼里的生活场景、节庆习俗等本土元素,设计 “我的土楼故事” 主题分享环节。学生们纷纷站上讲台,用英语讲述自己眼中的土楼:从清晨土楼里升起的缕缕炊烟到节庆时楼内的热闹场景,在一次次开口表达中,他们不仅锻炼了英语表达能力,更在梳理家乡故事的过程中,加深了对土楼文化的认同与热爱。“原来英语不只是课本上的单词,更是向世界介绍家乡的语言桥梁!”课后,一位学生兴奋地说道。这场别开生面的英语课,让学生们真切体会到语言背后的文化力量,也让华安土楼的故事有了走向世界的新可能。

艺术课堂润心:共绘土楼风光,同唱青春歌谣

图为学生美术作品合照

艺术拓展课堂里,师生化身 “乡土艺术家”:美术课上,大家以 “我眼中的土楼” 为主题创作简笔漫画,有的勾勒土楼的圆形轮廓,有的添上晾晒的稻谷与嬉戏的孩童,一笔一画皆是对家乡的热爱;

图为音乐老师伴奏

图为音乐课堂

音乐课上,师生共同完成一首二声部合唱曲《你曾是少年》,歌声里藏着对土地的眷恋,旋律中裹着对本真的坚守。在创作与传唱中,学生们不仅提升了审美素养,更懂得:艺术从不是遥不可及的点缀,而是生活里触手可及的诗意。

心理课堂护航:趣味团体辅导,筑牢心灵防护网

图为心理课堂

每一次互动,都是心与心的靠近。心理素拓课堂以游戏为钥,打开青少年的心灵之窗。 “石头剪刀布” 与 “一元五角” 以游戏为桥,带同学们解锁人际交往的密码,让学生们在协作中学会倾听,在配合中懂得包容;“情绪树洞”“心灵纸编织” 等环节,让大家大胆说出烦恼,释放压力。两堂游戏课褪去理论说教,将心理学智慧藏进体验里,最终让心与心的连接在互动中悄然建立,为学子们未来的人际成长埋下温暖的种子。

图为心理课堂合影

两岸课堂同心:同上一节课,共探教育新篇

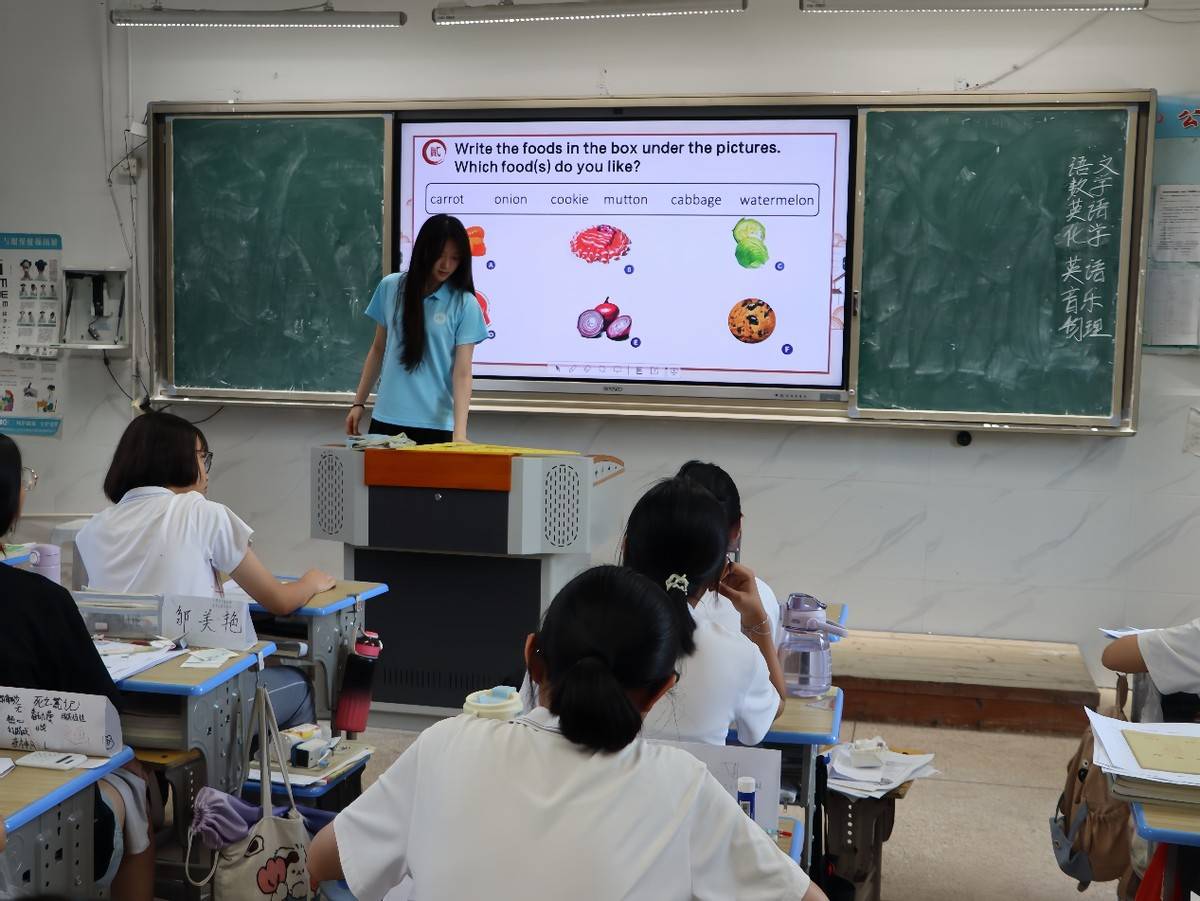

图为台籍实践队员上课

实践队中的台籍青年联动台湾高校师生,开展 “两岸同上一节课” 线上教研活动。两地老师围绕 “如何激发乡村学生学习兴趣” 展开讨论——台湾老师分享 “游戏化教学” 经验,集大师生介绍 “学科融合” 实践;学生们则通过视频连线,互教闽南语与台湾少数民族方言,共话 “两岸同根” 的文化记忆。跨越海峡的课堂,不仅让教育理念在交流中互鉴,更让青春情谊在互动中升温 —— 两岸教育的共鸣,早已藏在同根同源的文化基因里。

图为实践队员合影

从红色思政到双语传韵,从艺术创作到心灵守护,再到两岸课堂的跨越联动,集美大学 “寻光华安” 实践队以多学科特色课程为笔,在华安的乡土课堂上描绘着 “教育振兴” 的青春画卷。这里有知识的传递,更有情怀的共鸣;有专业的坚守,更有创新的探索。当青春之力遇见乡土之需,必将在乡村教育振兴与两岸融合发展的道路上,绽放更多炽热而明亮的光芒。

通讯员:辛晔岑、郭奕帆

照片拍摄:范亦婷

|